Quatre ans après la mise en place de l’index Pénicaud pour l’égalité professionnelle, les entreprises du numérique que nous avons étudiées peinent à envisager un véritable plan d’action. Les mesures légales sont vécues comme une contrainte et la fatigue des employées commence à se faire sentir.

Sans elle, l’Homme n’aurait pas marché sur la Lune. Ou alors beaucoup plus tard… Elle s’appelait Margaret Hamilton et son code informatique a permis à la mission Apollo 11 de laisser son empreinte masculine sur cet astre associé à la féminité. Comme elle, de nombreuses femmes – pionnières et innovatrices – ont permis au numérique de faire des bons de géants. Dans les années 1950, les effectifs du secteur digital étaient même composés d’entre 30 et 50% de femmes… contre seulement 33% aujourd’hui. Comment expliquer ce déclin à l’heure où ce secteur en plein développement est en manque chronique de personnel ?

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est pourtant, plus que jamais, affichée comme l’une des préoccupations majeures des entreprises. Chaque semaine, de nouvelles publications scientifiques ont lieu à ce sujet. Et les organisations déploient des stratagèmes pour accueillir plus de femmes au sein de leur comité exécutif : le dernier en date, les élargir !

L’égalité par la loi

Cette volonté de plus d’égalité s’est même institutionnalisée : en 2018, l’index d’égalité professionnelle, surnommé « index Pénicaud » a été mis en place par l’Etat français dans le cadre de la loi sur l’avenir professionnel. Depuis, les employeurs sont, chaque année, dans l’obligation de révéler leurs chiffres sur la place des femmes dans leur entreprise. Mais quatre ans après, cet outil est-il vraiment à la hauteur des attentes qu’il a suscitées ?

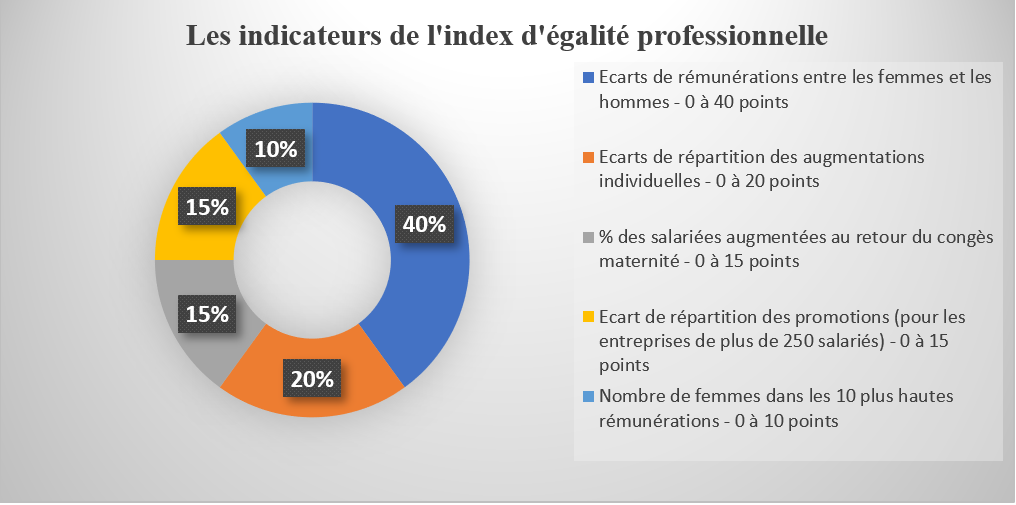

Toute entreprise de plus de 50 salariés doit obtenir une note minimale selon les critères fixés par cet index, sous peine de s’exposer à des sanctions financières qui peuvent atteindre 1% de sa masse salariale. Les entreprises concernées sont tenues de mesurer « leurs écarts de rémunération, d’augmentation, de promotion entre les femmes et les hommes, de s’assurer du respect des augmentations aux retours de congés maternités et de mesurer la parité parmi les dix plus hautes rémunérations ». Dès 2021, il a été complété par la loi Rixain qui donne de nouvelles obligations aux entreprises de plus de 1 000 salariés. Elles se doivent de publier leurs écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Un premier objectif de 30% de femmes a été fixé pour 2026 et de 40% pour 2029.

L’index pointé du doigt

Mais les premiers résultats sont décevants. « Je n’ai pas constaté de réelle amélioration et je pense que ça n’évoluera jamais », nous a même confié, désabusée, une employée d’une entreprise dans l’agroalimentaire. Faut-il y voir de l’impatience ou un problème structurel de l’index Pénicaud ?

Ses cinq indicateurs sont répartis de la sorte :

Une entreprise doit obtenir chaque année un score cumulé de 75/100 ou se mettre en conformité dans les trois ans. A priori, le cadre est clair et suffisamment contraignant. Mais si elle est obligée de publier le score qu’elle obtient pour chaque critère, une entreprise n’est pas forcée de partager le détail et la méthodologie de son calcul. Certains syndicats et membres de services du personnel dénoncent ce premier manque de lisibilité, qui est peut-être l’une des causes du faible nombre de rappels à l’ordre adressés jusque-là. Depuis 2018, seules 504 mises en demeures ont été envoyées – principalement pour défaut de publication – et à peine 32 pénalités ont été prononcées.

Autres faiblesses : l’indicateur ne prend pas en compte les temps partiels dans le calcul de l’index ; certaines entreprises n’ont pas l’effectif suffisant pour former le groupe de référence de 3 hommes et 3 femmes dans une catégorie de personnel et ne peuvent donc pas publier l’index ; et les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées, alors qu’elles forment la grande majorité des organisations françaises.

Une note de l’Institut des Politiques publiques (IPP) remarque par ailleurs que l’index ne calcule pas l’ampleur des augmentations des hommes et des femmes : il n’y a aucun moyen de vérifier si les hommes ont perçu des augmentations plus importantes que les femmes.

Mais ce n’est pas tout : d’une part, il n’existe pas de méthodes uniques de calcul des écarts de salaires et ce calcul comprend plusieurs exclusions ou adaptations controversées ; d’autre part, l’index permet un mécanisme de correction de 5 points de pourcentage. Les écarts inférieurs sont donc vus comme non pertinents, ce qui n’incite pas les entreprises à les corriger. Et ouvre la porte à certaines manipulations en vue d’une catégorisation avantageuse pour l’entreprise.

Pour ne rien arranger, un même nombre de points est attribué à des situations très hétérogènes. Les choix méthodologiques de calcul des indicateurs sont donc sujets à discussion pour proposer un reflet plus équitable des inégalités.

« C’est une contrainte administrative complexe »

Dans le secteur du digital, que nous avons étudié, les enjeux de la féminisation pour les entreprises digitales sont pourtant multiples : enjeu sociétal (garder une visibilité auprès du public), enjeu de recrutement (l’accès à un vivier plus large de compétences), enjeu d’image et de légitimité sociale (refléter la société) et de bien-être en entreprise. L’égalité professionnelle peut même contribuer à la croissance/performance sans y faire obstacle, selon les travaux de la sociologue Jacqueline Laufer.

Pour comprendre comment les entreprises du secteur du digital se sont saisies de l’index égalité et ce que la mise en place de cette mesure a suscité, nous avons interrogé une vingtaine de responsables des ressources humaines et, au sein des mêmes entreprises, de femmes du secteur digital pour confronter leurs points de vue. Et leurs témoignages ne sont pas encourageants.

« C’est une contrainte administrative complexe », souffle la responsable RH d’une entreprise de services du numérique (ESN) qui regrette l’absence d’accompagnement, de formation ou d’assistance du gouvernement. L’outil est souvent mal compris : « On compare un peu des choux et des carottes » ou à l’origine « d’heures de discussions compliquées avec nos partenaires sociaux ». Quand « vous avez des écarts de rémunération qui se sont creusés sur 30 ans de carrière, les gommer d’un coup, d’un seul, c’est très compliqué ».

Au point que certaines organisations sous-traitent la gestion de leur index à des cabinets externes avec obligations de résultats.

La fatigue des employées

Pour s’adapter, le critère le plus souvent choisi est celui de l’égalité salariale, qui permet d’obtenir le plus grand nombre de points. D’autres s’attaquent, sans enthousiasme, aux quotas. « Puisqu’il faut qu’on fasse avec cet index, on se doit de travailler et de voir les choses de manière un peu différente », nous a-t-on confié d’un air résigné. « Il a fallu mettre un quota de femmes et d’hommes : les mesures qui sont prises permettent aux femmes d’être privilégiées », assume un autre service RH. « A deux profils se présentant, illustre l’une de leurs homologues, nous sommes contraints de choisir une femme dans certains secteurs. »

À lire aussi : Covid 19 : pourquoi cette crise peut creuser les inégalités entre chercheuses et chercheurs

Des petites mesures pour obtenir le score minimal requis sont ensuite mises en place. « Il y a des choses très simples. L’indicateur 4 sur les retours de congés maternité est facile à mettre en place. » Mais les actions demeurent ponctuelles, sans réelle vision ou souhait d’aller plus loin sur le sujet. « Nous avons choisi une action ciblée, impossible de s’attaquer à tous les sujets en même temps. » Bien souvent, on s’adapte comme on peut mais aucune stratégie à long terme n’est mise en place.

Et ce relatif immobilisme contribue à générer une certaine « fatigue » chez certaines actrices et acteurs de l’égalité professionnelle, mais aussi chez les citoyens. Le concept de « gender fatigue » a été identifié comme une forme de résignation et de découragement compte tenu des très faibles avancées constatées, malgré les nombreux dispositifs légaux. Parmi les salariées interrogées, certaines l’expriment directement : « Je dirais qu’on n’y est pas encore, on en est même encore loin et peut-être qu’on ne l’atteindra jamais », soupire une employée de banque. Une autre, au sein d’une ESN, est même totalement résignée : « Je ne m’y intéresse plus. »