Trafics de drogues, d’êtres humains, d’armes, contrefaçon… Les acteurs de la « mondialisation grise » ont donné naissance à une criminalité organisée transnationale (COT) contre laquelle il est difficile de lutter. En effet, elle est complexe, dans ses bases de production, ses réseaux, son financement, sa demande. Une analyse par la consilience, appliquée au trafic de drogues, permet de mieux comprendre cette question et ses enjeux.

Les Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith sont souvent citées mais peu lues. Proposant une relecture de l’œuvre phare de Smith, l’économiste américain William Easterly a récemment mis en avant que l’économiste écossais pouvait être perçu comme l’un des fondateurs de l’économie du développement. En effet, Adam Smith, se penchant sur le colonialisme européen de son temps, énonçait combien ce dernier, symbolisé par les actions de la Compagnie britannique des Indes Orientales, avait transformé des échanges commerciaux gagnant-gagnant en gains à somme nulle, au détriment des colonisés. Néanmoins, selon lui, la faute de ces pratiques ne devait pas tant être imputée aux hommes travaillant pour ce monopole commercial qu’au système économique dans lequel ils évoluaient :

Dans tout ce que je viens de dire, néanmoins, je n’entends pas jeter la moindre impression défavorable sur l’honnêteté des facteurs de la Compagnie des Indes en général, et bien moins encore sur celle de qui que ce soit en particulier. C’est le système de gouvernement, c’est la position dans laquelle ils se trouvent placés que j’entends blâmer, et non pas le personnel de ceux qui ont eu à agir dans cette position et dans ce gouvernement. Ils ont agi selon la pente naturelle de leur situation particulière, et ceux qui ont déclamé le plus haut contre eux n’auraient probablement pas mieux fait à leur place (p.184.)

En d’autres termes, Adam Smith rappelle que nos activités économiques sont ultimement influencées par les incitations auxquelles nous sommes soumis, ces dernières étant définies par les institutions (normes formelles et informelles) régissant les interactions entre individus d’une même société. Plus récemment, le prix Nobel d’économie Douglas North ainsi que l’économiste Daron Acemoglu ont prolongé cette vision institutionnaliste du développement économique. Selon la nature des incitations créées par les institutions, un même individu pourra aussi bien s’engager dans la prédation (corruption, crime organisé, recherche de rente) que dans la production (création de nouvelles activités, innovation). Ainsi, l’analyse du rôle bénéfique de l’entrepreneur proposé par Schumpeter nécessite d’être nuancée. L’entrepreneur, tellement admiré dans nos sociétés modernes, n’est pas « bon » en soi. Tout dépend du contexte, un point souligné par l’économiste William Baumol, qui rappelle, qu’au travers de l’Histoire, l’entrepreneur, dans sa quête de réaliser un profit, a été fréquemment un « parasite » pour la société.

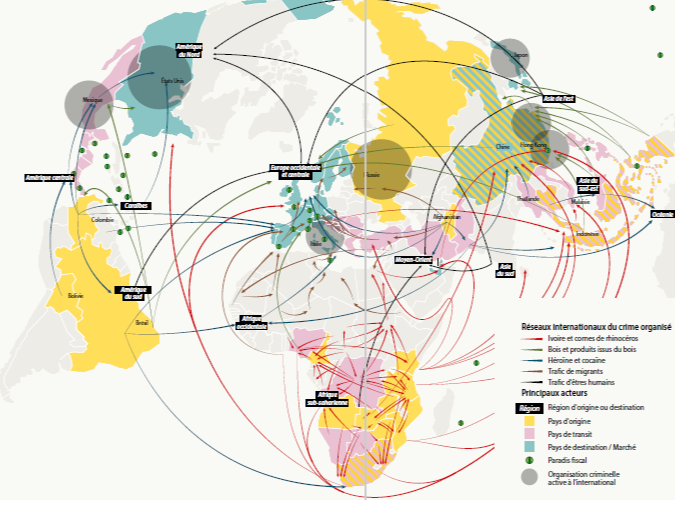

En suivant cette grille de lecture institutionnaliste, le crime organisé transnational (COT) peut être compris comme la résultante d’entrepreneurs motivés par un profit, suffisamment encouragés (ou du moins suffisamment non dissuadés) par les institutions existantes, et s’engageant dans un arbitrage international des prix. Cette définition s’applique évidemment à tout échange caractérisant la mondialisation économique, soulignant au passage l’amoralité de cette dernière. Mais, bien entendu, le COT a la particularité d’être illégal. La carte ci-dessous, provenant de l’Atlas Mondial des Flux Illicites montre que les réseaux internationaux du TOC sont extensifs et couvrent la contrefaçon mais aussi le pillage des ressources naturelles, la vente de drogues, le trafic illégal de migrants, et la traite d’êtres humains. Au total, près de 2 trillions de dollars sont générés par le COT, environ 2% du PIB mondial. Parmi ces trafics, celui des drogues est, de loin, le plus important par ses réseaux, sa dimension planétaire, et par les revenus qu’il génère.

Ces revenus considérables sont le résultat d’une offre facilitée par des Etats « sources » en déliquescence (« failed states ») incapables de faire respecter l’état de droit, et d’une demande grandissante que les Etats « destinations » ont du mal à réprimer, dans un contexte de forte mondialisation où les flux illicites peuvent se dissimuler facilement dans les flux commerciaux licites.

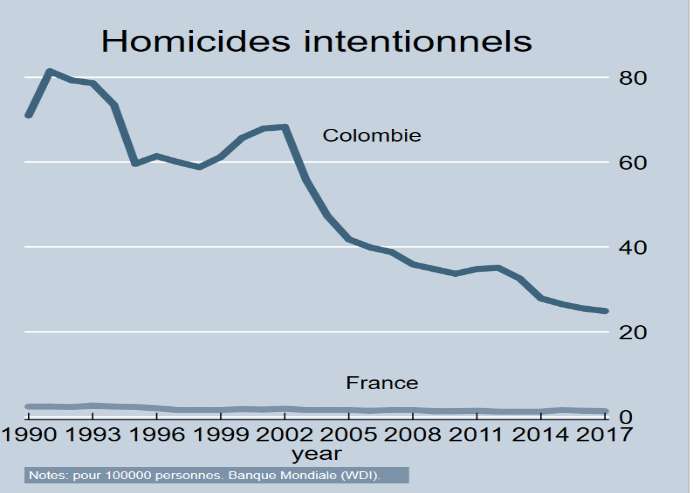

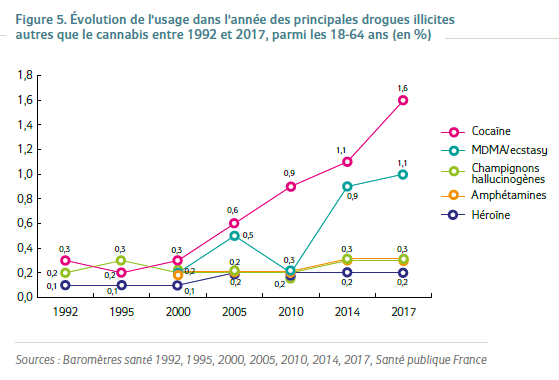

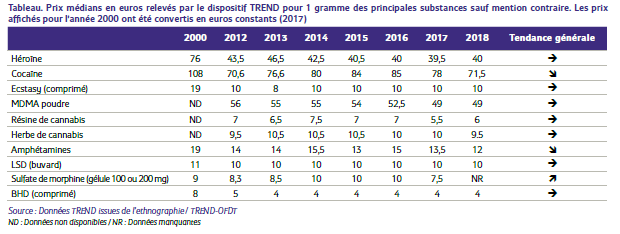

La France fournit un exemple de cette dynamique. Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), la consommation de cocaïne ne cesse de grimper même si sa consommation (et bien évidemment son trafic) est un délit, qui peut être lourdement puni par la loi. L’une des raisons est la chute de son prix. Les pays exportateurs d’Amérique Latine (Colombie, Pérou, et Bolivie) produisent toujours plus, abaissant le prix mondial de la cocaïne, mais également celui de la vie humaine. Le fort taux d’homicide de la Colombie, alimenté directement ou indirectement par le trafic de drogues, témoigne de l’extrême violence régnant dans ce pays, par rapport, par exemple, à la France.

D’autres raisons mentionnées par l’OFDT sont la multitude des vecteurs d’achat (y compris Internet) et routes d’importations, une plus grande sophistication, extension et banalisation des circuits de vente en France, et une vision festive et haut de gamme de cette drogue par les usagers. Sachant qu’un gramme de cocaïne coûtant environ 2,5 euros au départ de la chaîne de valeur en Colombie et 71,5 euros à la revente en France, on réalise combien la possibilité de profit est gigantesque pour l’ensemble des acteurs… sauf pour le paysan producteur de coca. Dans « Narconomics, la drogue : un business comme les autres ?» , le journaliste Tom Wainwright rappelle que les trafiquants de drogue sont des entrepreneurs comme les autres. Ils innovent pour accroître leurs rendements, ils tentent de pénétrer de nouveaux marchés, ils exploitent les opportunités offertes par la mondialisation et les nouvelles technologies, ils peuvent préférer la collusion à la compétition, et ils agissent en monopsones (seuls acheteurs de main d’œuvre) en payant très mal les paysans, dont beaucoup gagnent moins de 2 dollars par jour.

La solution pour diminuer ces trafics illicites est d’altérer les incitations qui conduisent à faire des individus des entrepreneurs du crime organisé transnational. Dans le cas du trafic mondial de drogues, imposer des règles plus strictes dans les pays sources et destinations pour réduire l’offre a été un échec. L’économiste américain Milton Friedman a même soutenu que « si vous examinez la guerre contre la drogue d’un point de vue purement économique, vous comprenez que le rôle du gouvernement est de protéger le cartel de la drogue ». Il signifiait par cela que la prohibition ne fait qu’élever les profits engrangés par les cartels, les incitant à maintenir, voir accroître leurs efforts. Partant de ce constat, Milton Friedman (et d’autres par la suite) suggéra de légaliser le marché de la drogue afin que des entrepreneurs patentés remplacent les entrepreneurs criminels. L’idée est que l’accroissement de l’offre qui en résulterait amènerait à une baisse des prix telle que les trafiquants de drogue verraient leurs profits réduits à zéro, supprimant leur attrait pour ce trafic. Le « bon » entrepreneur chasserait alors le « mauvais » ! Une telle politique aurait une multitude d’effets positifs tels qu’une réduction de la violence et du crime engendrés par la prohibition mais aussi la possibilité de dégager de nouvelles ressources fiscales sur le modèle des taxes imposées sur les « drogues légales » que sont le tabac et l’alcool. Les récentes politiques de décriminalisation du commerce de la Marijuana aux Etats-Unis fournissent un exemple de la plus grande réceptivité de certains pays à ces arguments libéraux.

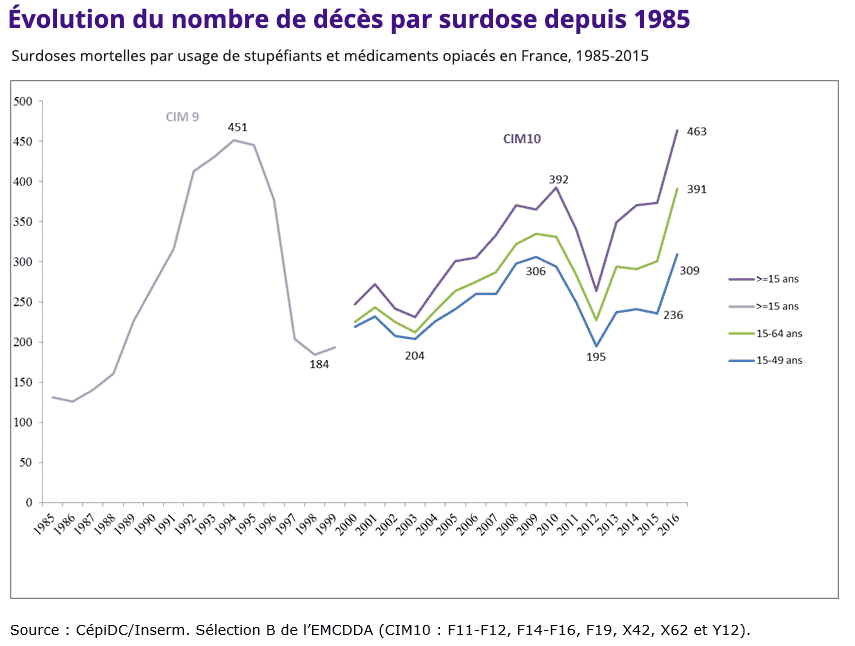

Ces politiques de libéralisation ne sont pas sans risques toutefois. Certaines ont été un échec, comme en Californie. Le prix public de la Marijuana s’est avéré être prohibitif par rapport à celui proposé par les trafiquants. En outre, le risque d’une légalisation des drogues réside dans le fait que le marché légal stimule le marché illégal, le « bon » entrepreneur faisant alors le jeu du « mauvais » entrepreneur. Un tel phénomène a été observé en 2008 à la suite d’une vente légale d’ivoire d’éléphants africains au Japon et en Chine. Une étude a prouvé que cette offre légale avait stimulé une demande à laquelle les trafiquants illégaux d’ivoire avaient répondu dans les années qui ont suivi avec comme bilan une augmentation de plus de 50% des éléphants tués. Enfin, ajoutons un troisième risque, sanitaire, celui-ci : en cas de légalisation, il est à craindre une banalisation de la consommation pouvant entraîner une hausse de la mortalité, notamment chez les jeunes.

Et l’on touche ici le cœur du problème. Les décideurs politiques, pour des raisons aisément compréhensibles, ont tendance à focaliser leurs discours et leurs décisions sur la répression de l’offre. On pense ici aux nombreux programmes financés par les Etats-Unis pour éradiquer les plantations de coca en Amérique latine ou pour financer la lutte contre les cartels. Outre que cette guerre contre la drogue (« the US War on Drugs ») a coûté près de 1000 milliards de dollars à Washington, elle a eu tendance à amplifier la violence et la déstructuration des sociétés sud-américaines. A contrario, la question de la demande est beaucoup moins abordée. Or, il faut reconnaitre, sous peine d’hypocrisie, que les trafics illégaux n’existeraient pas en l’absence de demande pour les produits illicites. Mais il est plus facile de lutter contre l’offre, étrangère, que contre la demande interne, sauf à punir les consommateurs par une amende, une approche répressive qui n’a jamais réellement démontré son efficacité.

C’est que les obstacles auxquels se heurtent les autorités publiques sont immenses. Ils sont de trois ordres. D’abord, l’usage des drogues s’est largement banalisé dans les sociétés occidentales, notamment chez les jeunes pour qui l’usage du cannabis bénéficie d’une image « positive et dédramatisée » moins dangereuse que la nicotine. Il devient en pratique difficile de lutter contre des phénomènes touchant des pans entiers de la population. En outre, les profils des consommateurs sont très divers, ce qui rend ardu le ciblage des usagers et l’adoption de politiques ajustées. Enfin, il faut rappeler l’un des impensés de notre époque : la distinction entre drogues acceptées et drogues stigmatisées tient de la loi, lesquelles découlent de représentations culturelles que les médecins ne partagent pas. En effet, sous le registre de « substances psychoactives », l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) classe aussi bien le cannabis et la cocaïne que l’alcool et le tabac. Or, non seulement les usagers de l’alcool et du tabac sont bien plus nombreux (respectivement 13,4 millions et 8,8 millions) que celui du cannabis (1,2 million) mais les ravages de ces deux drogues légales sont, de loin, bien plus importants que ceux des drogues illégales. Autant dire que les politiques publiques visant à lutter efficacement contre les trafics et la consommation de drogues semblent vouées à se briser comme des vagues sur les rochers.

In fine, les trafics transnationaux mettent en jeu de multiples dimensions, économiques, sociologiques, géopolitiques. Ils trouvent leur origine dans une demande des sociétés riches et développées qui, le plus souvent, refusent de s’interroger sur ce symptôme de mal-être social pour s’attaquer aux pays producteurs, pauvres et premières victimes des drogues.