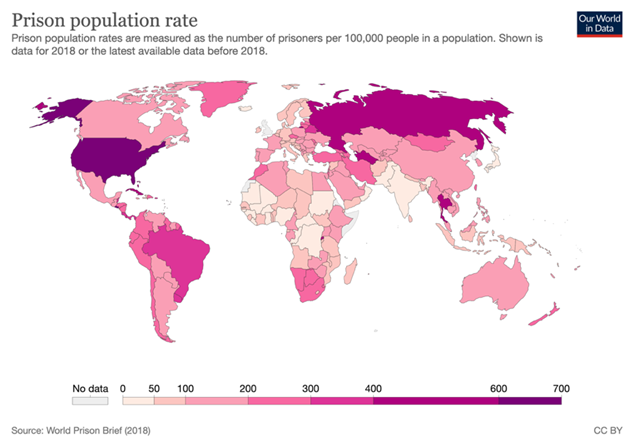

Les États-Unis affichent le taux d’incarcération le plus élevé du monde avec 655 détenus pour 100 000 habitants – presque 6 fois plus qu’en Chine – et comptent un quart des détenus de la planète. Le pays des libertés serait-il aussi le pays de la privation des libertés ? Sans doute, mais il est aussi celui des affaires ; la moitié des détenus travaille en prison, parfois pour le secteur privé. Un business qui génère plusieurs milliards de dollars de profits par an…

Les vertus du travail en prison, de Tocqueville à aujourd’hui

Dans les années 1830, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont ont été chargés à la demande du gouvernement français de faire un rapport sur le système pénitentiaire américain. Selon eux, le modèle idéal était « celui qui concilie le principe de la réforme morale des détenus avec l’économie des dépenses ». A leurs yeux, le système américain conjuguait ces deux impératifs en faisant travailler les détenus, ce qui permettait d’une part de réduire les coûts et d’autre part d’éviter l’oisiveté, mère de tous les vices. Dans une lettre adressée à son père en 1831, Tocqueville notait : « Le système américain est plus économique que le nôtre». Aujourd’hui Encore, de nombreuses personnalités américaines – le plus souvent proches du parti républicain – prônent le travail des prisonniers, notamment Heather Mac Donald. Cette dernière explique qu’un système où les prisonniers travaillent permet de réduire une partie des coûts de détention (80 milliards de dollars en 2019).

Le système carcéral, un marché comme un autre ?

L’argument est un peu trompeur toutefois. En effet, les recettes générées par le travail des prisonniers dans les établissements publics étant majoritairement employées pour financer des services de l’État différents du système judiciaire ou pénitentiaire. Des détenus ont par exemple été utilisés comme main-d’œuvre pour nettoyer les ravages de l’ouragan Katrina ou encore comme pompiers en appui aux forces officielles pour faire face à des épisodes de feux de forêts. La plupart des prisonniers travaillent en prison si leur condition physique le permet et s’ils ne sont pas considérés comme trop dangereux. La majorité d’entre eux travaillent à des tâches collectives qui servent directement la prison dans laquelle ils se trouvent (on parle de prison work assignment). Mais d’autres, environ 7% du total des détenus, travaillent pour des industries (on parle de prison industry programs), via par exemple UNICOR, un organisme qui dépend du Département de la Justice et qui met des détenus de prisons fédérales à disposition d’entreprises privées. Une situation qui profite à de nombreuses multinationales comme McDonald’s, Walmart, Victoria’s Secret, ou encore Starbucks.

« Je ne peux me mettre en grève ni me syndiquer. Je ne suis pas couvert par les compensations aux travailleurs du Fair Labor Standard Act (Acte du travail honnête/juste). J’accepte de travailler tard le soir et dans les équipes de fin de semaine. Je fais ce qu’on me dit de faire, quoi que ce soit. Je suis recruté et licencié à volonté, et je ne suis même pas payé le salaire minimal : je gagne un dollar par mois. Je ne peux même pas formuler des griefs ou des plaintes, sauf à encourir le risque de sanction disciplinaire ou de rétorsion secrète.

Vous n’avez pas besoin de craindre l’Alena et vos boulots délocalisés à Mexico et dans les pays du tiers-monde. J’aurai au moins cinq pour cent de vos emplois à la fin de cette décennie.

Je suis la main-d’œuvre en prison. Je suis le nouveau travailleur américain. »

Déclaration de Michael Lamar Powell, prisonnier à Capshaw, Alabama.

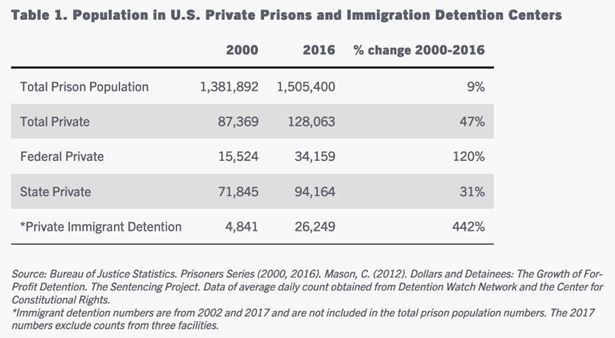

Particularité américaine, la gestion des prisons est soit du ressort des acteurs publics, soit dévolue à des entreprises privées. Si ce mode de gestion dual est ancien, la privatisation des établissements pénitenciers a connu un net essor à partir des années Reagan. Certes, les établissements privés n’enferment que 8,5% des détenus mais ils connaissent une croissance bien supérieure aux établissements publics, notamment ceux qui dépendent des États.

Aujourd’hui, deux grandes entreprises, la Corrections Corporation of America (CCA) et le GEO group se partagent cet immense marché. En 2012 par exemple, la CCA a offert à 48 États de racheter leurs établissements, jusque-là pris en charge par l’État. En 20 ans, le chiffre d’affaires de la CCA a augmenté de plus de 500%. Quelles sont les raisons de l’engouement de ces groupes privés ? La réponse est simple : les prisons constituent une véritable manne financière avec des salaires en moyenne inférieurs à 1 dollar de l’heure. Dans certains États du sud, en Alabama ou au Texas, le travail n’est tout simplement pas rémunéré. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi ces entreprises contractualisent un taux minimal d’occupation moyen compris entre 80 et 100% et mènent un lobbying très actif en faveur des peines de prison, ce qui peut laisser dubitatif d’un point de vue éthique. Lorsque la criminalité baisse, il arrive que les prisons d’État publiques soient sous-occupées car les détenus sont envoyés en priorité dans les prisons privées. Les prisons seraient-elles devenues des lieux de production comme les autres ? Comment expliquer ces pratiques qui semblent si contraires aux idéaux américains, imprégnés de la philosophie des Lumières ?

La prison aux États-Unis, un reflet de la philosophie politique et de l’histoire américaine

Pour comprendre le fonctionnement du système carcéral, il faut remonter aux origines de la démocratie américaine. James Whitman, professeur de droit à Yale avance que le processus démocratique s’est effectué de façon très différente en Europe et aux États-Unis. Selon lui, les sociétés européennes se sont démocratisées en suivant « un nivellement par le haut », c’est-à-dire « une extension à tous du droit d’exiger des traitements qui étaient réservés jadis aux personnes les plus hauts placées». Autrement dit, en Europe, « là où il y avait autrefois des aristocrates, tous sont maintenant des aristocrates ». Les États-Unis ont, toujours selon lui, suivi le modèle inverse : « Le sens fondamental de l’égalitarisme américain, c’est qu’il n’y a plus d’aristocrates et que l’on partage tous ensemble le plus bas de l’échelle sociale. » C’est ce qui expliquerait que le droit européen considère que les prisonniers sont certes privés de liberté, mais pas d’égalité ni de fraternité tandis que les prisonniers américains sont traités sans aucun ménagement. On leur réserve, à certains égards, le sort dévolu au peuple sous l’Ancien Régime. Whitman y voit l’origine de la dureté du droit américain envers les détenus et n’hésite pas à considérer la prison comme un lieu de dégradation volontaire des individus. Les conditions de travail qu’on leur réserve, la faiblesse de leurs salaires, l’absence de droits sociaux n’en seraient que la traduction concrète. Le contraste est saisissant avec l’Allemagne par exemple où les prisonniers qui travaillent bénéficient de droits sociaux et de congés payés !

Mais il existe un autre facteur qui explique à la fois les taux élevés d’incarcération et la pratique quasi-systématique du travail forcé : il tient aux conditions dans lesquelles les États-Unis ont mis fin à l’esclavage. Le 13e amendement de la Constitution américaine qui proclame son abolition en 1865 justifie néanmoins le recours au travail forcé ou à la servitude à l’occasion de condamnations pénales :

Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été dument condamné, n’existeront aux États-Unis…

Autrement dit, la disposition qui abolit officiellement cette pratique autorise une exception… Cela éclaire, en partie, le traitement réservé aux prisonniers et le fait qu’ils ne soient pas assimilés à des travailleurs de droit commun…

L’abolition de l’esclavage a eu par ailleurs un autre effet indirect en privant les États sudistes (parmi eux l’Alabama et le Mississipi) d’une main-d’œuvre de 4 millions de personnes. Selon l’universitaire Melissa Rubio, « la justice aurait alors pris le relais en fournissant cette main-d’œuvre sous la forme de travail forcé ». En effet, dans les décennies qui ont suivi, ces mêmes États ont adopté des Black codes qui leurs permettaient d’enfermer des populations noires au simple motif de « vagabondage », un qualificatif qui englobait toute personne coupable de « vol, ivresse, négligence familiale ou professionnelle ou encore dont le comportement était jugé provocant ou désordonné ». En d’autres termes, comme le souligne Melissa Rubio, il n’est pas exagéré de dire qu’une partie des noirs américains sont passés des plantations aux prisons. Elle estime, chiffres à l’appui, que les comtés qui pratiquaient l’esclavage avant 1865 ont délibérément enfermé davantage de noirs américains que les autres afin de disposer d’une main-d’œuvre servile. Résultat : aujourd’hui encore les Afro-Américains ne représentent que 13% de la population américaine mais ils représentent 40% des détenus. Au total, 1,5% des citoyens noirs américains se trouvent en prison, à comparer aux 0,3% de blancs…

Pour finir, revenons-en à Tocqueville, observateur attentif du modèle carcéral américain, et qui avait distingué en son temps bénéfices économiques et coûts sociaux du système. S’il est clair aujourd’hui que l’exploitation des prisons peut s’avérer profitable pour des opérateurs privés, en revanche, en revanche diminue-t-elle la délinquance et empêche-t-elle la récidive ? Sujet complexe sur lequel nous reviendrons dans un prochain article.